命名:まるよん会

まるよん会誕生秘話 〜1年越しの宿題提出〜

「士圳会」「伊達会」「FFR(FunnyFatRabits)」「とみチル」「富建会」「Base富研」「富澤組」「TomiHub」「A1004」「ひゃくいち」「04会」「もこもこ会」「こしあんつぶあん」・・・

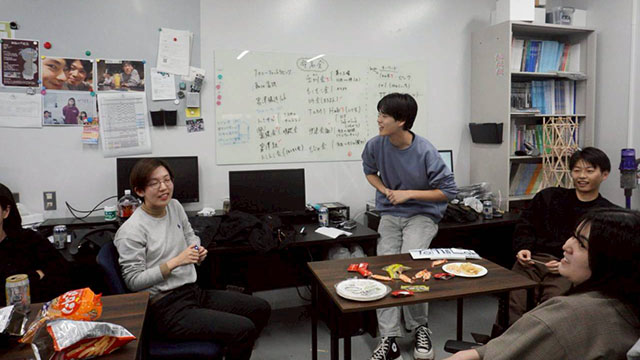

研究室のホワイトボードが、まるで暗号のような単語たちで埋め尽くされていた。

2025年11月15日、午後3時ちょいすぎ。富澤先生待望の「富澤研OBOG会命名の会」が開催された。あの忌まわしき1年越しの宿題を、ついに提出する時が来たのである。

もしこれが卒論や修論だったら、間違いなく私は1年留年していることになる。そう思うと、普段学生に偉そうなことを言っている(?)身として、急に情けなくなってきた。許してください。

富澤研に25年度に新規配属された6期生を迎え、ようやく土台も整ってきた感があるが、実はOBOG会はまだまだ発展途上ということは言うまでもない。今年で3回目を迎えるものの、毎年のように新たな課題が浮上している。

**第1回(2023年開催)**では、OBOGの出席率が15%という結果に終わった。さすがに寂しい数字だった。大変申し訳ない。

この反省を受け、「毎年11月第3土曜日開催」が固定化された。なるほど、これは賢い判断だった。

**第2回(2024年開催)**では出席率は見事に改善されたものの、今度は別の問題が浮上。富澤先生から事前にリクエストされていた「富澤研OBOG会の通称を決める」という重要ミッションが、またしても未達成に終わったのである。

「来年こそは必ず決めましょう!」

そんな勢いだけの約束から1年。宿題提出の日がやってきた。ここまでが命名の会に至るまでの背景である。

とはいえ、こういった創造性と瞬発力を要する命名作業を、1年というスパンで考え続けるプレッシャーは想像以上に重いものである。しかも富澤研は世代の幅が広がってきており、全員が納得する名前を見つけるのは至難の業だった。

そこで考案されたのが、0次会という斬新なアプローチ。

プラン:生田キャンパス センターフォレスト見学会 → 命名の会→1次会(OBOG会)

企画意図は明確だった。代による勢力争いや声の大きさを排除し、見学会を通してフラットな環境と創造的な思考を促したい。...というのが建前で、実際は「とりあえず場を温めよう」という魂胆もあったりなかったり。

皆でバルコニーを揺らしたのは、今となっては良い思い出である。なぜだか、構造集団は細いものや薄いものを見ると揺らしたくなる動物らしい。

いざ、命名の会へ

3期生のやすの提案で、各代がキーワードや案を持ち寄ることになった。これが、長年の宿題をついに提出できた最大の勝因だったかもしれない。

最初の案は質よりも量だと考えていて、数や種類が多ければ多いほど話は広がっていくので名案だったのではないか。

ここで全候補を紹介すると視聴率が確保できなくなるので、私の独断と偏見で印象深かったものをピックアップしてみることとする。

・士圳会

毎年11月(士)第3土曜日(圳)開催から着想を得た案

意外と愛着の持てる響きで、隠れファンも多数いた。ファイナリストまで残ったが、「少しカタい集まりに見える」という理由で特別賞に甘んじた。

・伊達会

サンドウィッチマン富澤の相方から"富澤研OBOGは永遠に富澤先生の相方"という哲学的発想

コアなファンを獲得していたが、「サンドウィッチマンが今後数十年最前線にいてくれる保証はない」という現実的な懸念で敗退。アイドル界でも言われるが、トップに行くには多数のファンより熱狂的なファンが重要なのかもしれない。

・とみチル

富澤先生の十八番曲とMr.Childrenの融合

語呂の良さは抜群だったが、伊達会同様に「ミスチル世代限定になってしまう」という世代論争で勢いが削がれた。惜しい!

・富建会/富澤組

建築業界の「○○会や〇〇組」との掛け合わせ シンプル・イズ・ベスト

音の響きと文字列の安心感はおそらくトップクラスだったが、やはり「固すぎる」という印象が足を引っ張った。みんな建築業界に毒されすぎである。

・TomiHub

研究室のTomiLabとの対比で「中継点」を表現した秀逸な案

ロゴ展開も容易で、視覚的配慮も完璧。支持率も高かったが、学生からの「TomiLabって意外と口にしないですよね」の一言で一蹴された。現実は厳しい。

そして、運命が動いた

議論が行き詰まった頃、ふと誰かがつぶやいた。

「そもそも富澤って文字、入れる必要あるのかな?」

その一言が、会場の空気を変えた。次々と本質的な問いが飛び交い始める。

「オリジナリティは欲しいよね」

「OBOGの集まりって、代や職業を気にしないフラットな場にしたいよね」

「おじい・おばあになっても愛着持てる名前がいいな」

「ロゴにしても映える感じで」

「長すぎて略称が必要になるのは避けたい」

そんな理想を語り合っているうち、誰かの頭の中で何かがカチッと音を立てた。

「あ、そうか...A1004って」

生田キャンパスA館10階、A1004室。私たちのルーツとなった場所。富澤と言う文字がなくても私たちにとってアイデンティティとなる場所。

「ばしょ、場所…Base…Base04」

ベースという響きに納得するものが多かった。しかし、呼び方はしっくりこない。

"ぜろよん"か"まるよん"か。

この議論になった時点で、みんなの意識はBase04だった。

ということで、富澤研OBOG会の名称が決まった。

富澤研OBOGの総称: Base04

OBOG会の名称: まるよん会

・生田キャンパスA館10階 A1004室がルーツ

・口に出すと可愛く、角がないのでカタい集団に見えない

・汎用的でないオリジナリティ

・ロゴのイメージが湧く!

エピローグ

こうして、1年間の重い宿題がついに提出された。

皆様、私の長期間にわたる宿題提出にご協力いただき、心より感謝申し上げます。建設的で創造的な議論ができたと確信しています。

年に1度しか使わないと忘れてしまいそうなので、様々な場面で「まるよん会」を積極的に使っていただければ幸いです。

今後とも、どうぞよろしくお願いします。

執筆:Base04 あおき

幹事補佐:Base04 やす・日髙

命名の会(0次会)のあとがき

1年越しの宿題の提出、ありがとうございました。確かに受け取りました。

研究室のOBOG会は、大学の同じ研究室出身という関係性を、今後、世代を超えて各人で十分に活用して欲しいと願い、

基本的には必ず毎年実施すると心に決めています。

原則として、時期(月と曜日)を固定しようというのは私のアイデアで、

年度初めに告知するようにしていますが、月と曜日が定着すれば、仮に連絡が遅くなったとしても何となく意識して空けておいてもらえるだろうと意図しました。

そして、それぞれのタイミングで、月日の移り変わりと共に、年に1回くらいは研究室のことを思い出してくれたら嬉しい限りという想いで設定しています。

研究室あるいは人によっては学外でも、学生時代にあれだけ共に過ごした時間が嘘のように、

社会人となると日々忙しくなり、意図的に機会を作らないとお互いに顔を合わせる機会はなくなります。

人によっては家庭を持ったり、遠方を拠点にしたり、各人のライフステージは常に変化します。

今年は参加できなくても来年は行けるかも知れない、そう思ったときに、

(概念的に)同じ場所となる固定点とも言える場所があっても良いのではないかと考えています。

会の命名にあたり、私が昨年に言い出したのは、昨年の記事のとおりで、

・たぶん3~4文字くらい

・ひらがなの方が親しみやすいのかも

・由来は欲しい

・変に明治とか入らない方が良いかも

という条件でした。

呼びやすい愛称って大事ですよね。(ひらがなは私の趣味かもしれませんが。)

嬉しいことに、ここ最近は段々と人数が増えてきたので、そろそろ決めないと定着させるのが難しくなると思っていたところでした。

実は私だけが研究室に在籍し続け、OBOG会には最後に合流することになるので、

もちろん命名会(0次会)から参加はしていましたが、特段の発言はせず、完全に一任していました。

名称が決まったことはもちろん良かったのですが、個人的に最も良かったのは議論の一部始終の経緯を見れたことでした。

いくつものアイデアや候補があるなか、安易に多数決で決めず、建設的かつ丁寧な議論によって、

その場の全員で決定に至ったことに大きな意味があったのではないかと感じました。

1年越しの答え合わせができて本当に良かったです。青木さん、ありがとうございました。

建築構造の世界で生きるOBOGも多いですが、かなり狭い業界です。

また、OBOGは建築の業界に限らず、多様性を持った方々の集まりです。

日々を生きるのは何とも大変ですが、そんなときこそ、

利害関係のない大学の同じ研究室出身という、ただそれだけの関係性を大事にして欲しいと願います。

恐らくこの「まるよん会」が、私の意図する意味を持ち始めるのは早くても10年後くらいだと思っています。

そのときまで、着実に続け定着させることを目標にしたいと思います。

年末も近づき、寒くなってきましたが、みなさまどうかご自愛下さい。

来年はたぶん11月21日(土)になると思います。また集まりましょう!

執筆:富澤 徹弥(教員)